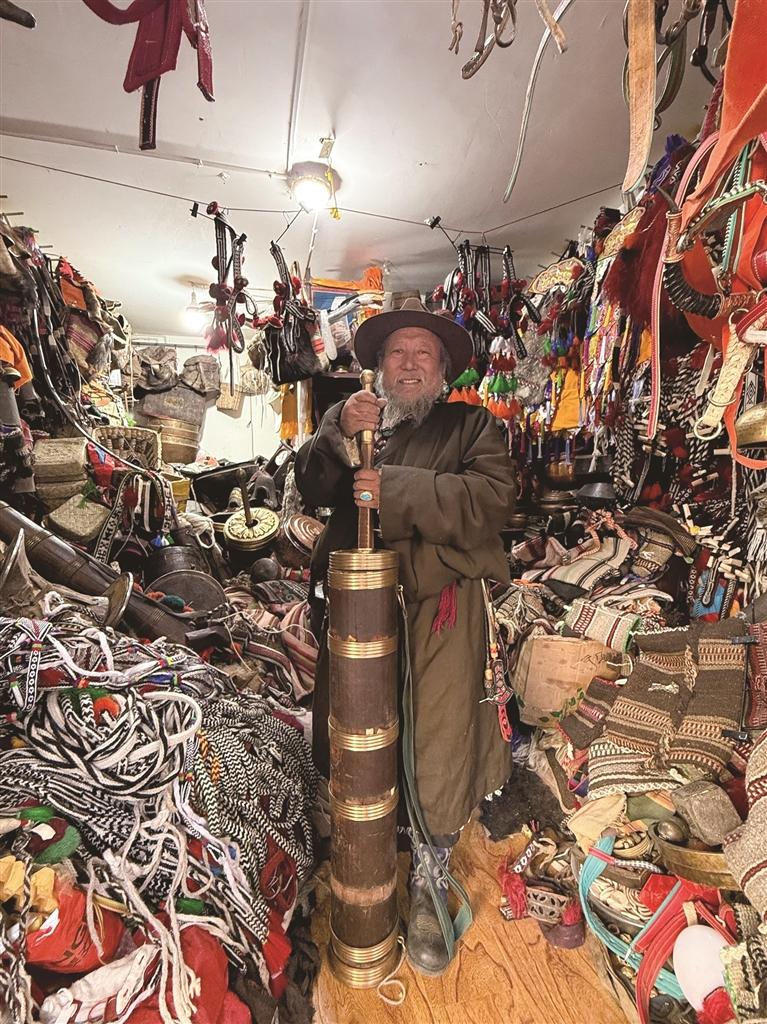

次仁罗布的小店 。

小店内摆满了农牧民用品。

在拉萨八廓街熙熙攘攘的人流里,一间不足30平方米的小店格外引人注目。没有精致的装修,没有醒目的招牌,货架上、墙角边,密密麻麻摆放着乌朵、马包、牦牛项圈、皮质针线包等各式各样的农牧民物件,既有带着时光印记的老物件,也有手工新制的实用好物。56岁的店主次仁罗布在这里守着一方小天地,一边连接着农牧区的手艺人,一边承接着来自各地的需求:既有农牧民的生活必需品,也有游客对藏民族文化的好奇。

从印刷员到农牧民物件店主,次仁罗布凭借9年的执着坚守,在繁华闹市中搭建起一座传统手工艺的“中转桥”。他让那些即将被岁月淡忘的老物件、老手艺,在市场中找到了一席之地,也让文化传承在烟火气中得以延续。

守望传统:从方寸雕版到万千器物

在快节奏的时代里,效率、效益、时尚成为常态。而与之相对的情怀、怀旧、古朴渐渐被视为被淘汰的过去。11月的拉萨,日光温暖,在八廓街冲赛康左侧背阴面的巷口,一家堆满藏族传统工具和物件的杂货铺静静伫立。与仅隔十几米、热闹非凡的冲赛康以及周边叫卖吆喝声连绵不断的街巷格格不入。

店主次仁罗布坐在一旁懒散地晒着太阳,他穿着一身深褐色藏袍,宽檐呢帽压着花白鬓角,银白长须垂到衣襟。耳上坠着的绿松石让他显得格外有气势,但他笑起来时又带着一种既温和又松弛的气质。他的松弛体现在每一个细节中,找货时得翻遍半间店,却从不嫌麻烦;讲起每件老物件的来历,语速缓慢且风趣……

走进次仁罗布的小店,与其说是一家店面,更像是一间仓库。不足30平方米的空间,几乎被各类物件填满。墙上挂着皮质的针线包、火柴包、酥油木桶、铜制水桶等,还有大小不一、不规则悬挂的牦牛项圈和春耕器具,有的镶嵌着彩色的石头,有的则是简单的皮质缠绕;门口的角落里堆着乌朵、马包,还有一些模样奇特的器具,连次仁罗布自己都笑称“说不清楚到底有多少东西”。

次仁罗布出生在拉萨市尼木县一户普通农家,1983年,20岁的他来到拉萨谋生,成为一名印刷员。在那个电子印刷还不普及的年代,这份工作忙碌而充实,他每天和纸墨打交道,将珍贵定格成永恒。在这里,他一干就是三十余年。

“年轻时身体好,再累的活都能扛下来。”次仁罗布回忆起在印刷厂工作的岁月,眼神里满是感慨。随着年纪增长,加上长期接触印刷器材,他的身体渐渐吃不消了。

2016年,47岁的次仁罗布意识到自己无法胜任印刷员的工作,“眼神不如以前,手脚也没那么灵活了,长时间坐着也腰酸背痛。”他琢磨着,是时候换个营生了。2013年开始,拉萨周边的农牧区又重新兴起了赛牛赛马的传统节庆,大家对马具、赛牛用具的需求一下子就多了。这门生意对于出生在农区的他并不算陌生,马具的配置、赛牛的纤绳里头的门道很多,但他了如指掌。“那时候就觉得,不管时代怎么变,总会有人需要这些东西。”次仁罗布笑着说。

收藏时光:在烟火街巷藏一座“百宝箱”

他没多想,就在八廓街落了脚。“八廓街人多,不管是本地的农牧民来城里办事,还是外地游客来旅游,都有可能找到我这里。”就这样,他租下了一间不足30平方米的店面,开始营业。

起初,店里的货物种类不多,大多是次仁罗布从周边农牧区收来的一些常用物件。但他没想到,生意比预想中要好。“那时候我就发现,很多农牧民进城想买点实用的工具,却找不到合适的地方,我的店正好填补了这个空白。”次仁罗布说,随着生意慢慢有了起色,他开始琢磨着扩大货源,不仅收老物件,还想办法找手艺人定制新物件。

“我这里的东西不分春夏秋冬,也不分农牧区,只要有人需要,我就想办法弄来。”次仁罗布介绍,店里有不少大家叫不上名字的“稀罕物”。“以前木匠用来标记木头度量衡的工具,还有牧民过滤牛奶用的铜制器具,在我这儿都能找到。”

这些老物件,承载着许多人的回忆。记者在店里看到,一些皮质的配饰,样式和小时候在老一辈衣柜里见到的一模一样;那些看似简单的农具、牧具,背后藏着农牧民生活的智慧。

除了老物件,店里的新物件均来自农牧区的手艺人之手。

次仁罗布深知,随着会做这些传统物件的手艺人越来越少,制作工艺也面临着“跟不上”的困境。为了保证货源,也为了让老手艺能传下去,于是他请各地的手艺人制作,自己则承担原料费和手工费。

“牧区的人才知道牧区的人需要什么样的东西,所以我就请他们来做。”次仁罗布说,与他合作的手艺人大多是农牧民,有的擅长制作牦牛项圈,有的精通乌朵和马包的制作。采访间隙,一对来自那曲市色尼区的夫妇拿着刚做好的十几个牦牛项圈前来交货。“他们做的项圈结实耐用,牧区的人都喜欢。”次仁罗布一边检查项圈的质量,一边介绍,“我从每一条项圈的利润里只赚5块钱,其他的都给手艺人,就是想支持他们继续做下去。”

传递生机:闹市中的“民俗中转店”

对于次仁罗布来说,赚钱从来不是第一位的。他说,自己守着这家店,更多的是一种情怀。“看着这些老物件有人喜欢,看着手艺人能靠手艺养活自己,我就觉得很满足。”

次仁罗布没有说什么“传承文化”的大话,反而显得很实在:“现在是效益社会,大家都是靠钱吃饭的。我开这家店,就是想在让所有人都能赚到钱的同时,把我们的民俗延续下去。”

在他的理解中,这家小店更像是一个“中转店”,手艺人通过制作物件获得收入,能够安心坚守老手艺;买家(农牧民或商贩)能买到实用的物件,满足生活或经营需求;而顾客,无论是出于生活需要还是文化好奇,都能在这里感受到西藏人民的生活智慧。“这样一来,手艺人能吃饭,买家能赚钱,顾客能感受文化,一举多得。”

这家店的顾客构成十分多元。有来自西藏各地的农牧民,他们专程来店里采购马具、牧具、农具,或是送来自己制作的物件;还有对西藏人民的生活器具充满好奇的游客,他们被店里的老物件和传统手工艺所吸引,会买上一个传统背包、一个手工项圈作为纪念;此外,也有拉萨本地的居民,来这里寻找儿时的回忆,或是为家里购置一些复古摆件。

这些年,随着时代的发展,很多传统物件的需求确实在减少,会做这些物件的手艺人也越来越少。但次仁罗布并没有放弃,他依然坚持着和手艺人合作,依然用心打理着这家小店。“只要还有人需要这些东西,只要还有手艺人愿意做,我就会一直把这家店开下去。”

在八廓街的繁华与喧嚣中,次仁罗布的小店就像一个安静的角落,守护着那些即将被淡忘的老物件、老手艺。没有轰轰烈烈的宣传,没有光鲜亮丽的包装,他用最朴实的方式,让传统手工艺在市场中找到了生存的空间,让西藏人民的生活智慧在烟火气中代代相传。

如今,56岁的次仁罗布依然每天守在小店里,整理货物、接待客人、和手艺人沟通订单。这里不仅是一家小店,更是一座连接过去与现在、牧区与城市、传统与生活的“文化桥梁”,在拉萨的时光里,等着每个路过的人,都能从这堆零碎里,感受到高原生活的温度。