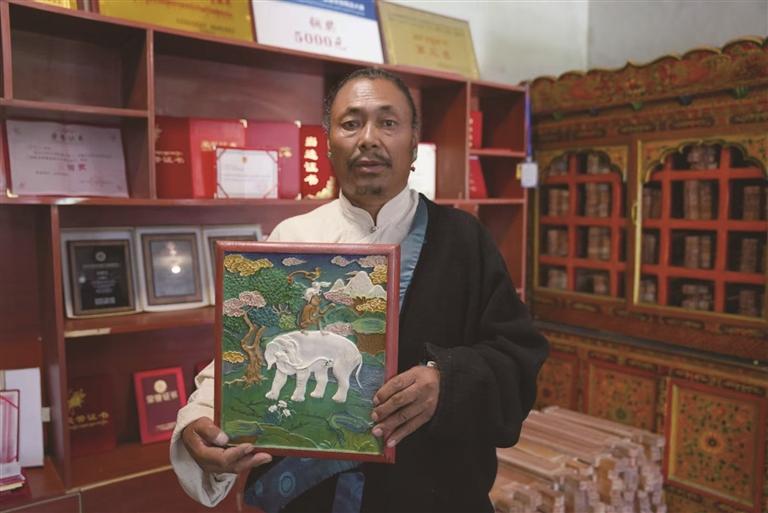

斯曲展示他的雕刻作品。

斯曲在雕刻中。

在乡村振兴的时代征程中,非物质文化遗产不仅是历史文化的瑰宝,更是推动乡村发展的重要力量。拉萨市尼木县的尼木藏纸、尼木藏香和普松雕刻,并称为“尼木三绝”,其中普松雕刻以其独特的艺术魅力,承载着深厚的文化底蕴。

在时代的浪潮中,以斯曲为代表的传承人们,坚守着普松雕刻这门古老技艺,一刀一刻间,传承着文化脉络,让普松雕刻绽放独特魅力。近日,记者走进拉萨市尼木县普松乡曲水村,聆听普松雕刻自治区级非物质文化遗产代表性传承人斯曲讲述他与雕刻的故事。

雕刻工艺精湛细致 耗时从6小时到3个月不等

阳光透过窗户,柔和地洒在58岁的斯曲身上。此刻,他正手持刻刀,专注地对着一块木板细细雕琢。每一刀落下,仿佛都在诉说着普松雕刻这门古老技艺的故事。

斯曲是普松雕刻自治区级非物质文化遗产代表性传承人,也是这门技艺的第六代传人,12岁的他在爷爷和父亲的悉心教导下,踏上了普松雕刻的学艺之路,自此与这门手艺结下了不解之缘。

谈及普松雕刻,斯曲告诉记者,木料的选择是关键的第一步。斯曲介绍,雕刻使用的木头是来自林芝的桦木,这种木材质地坚硬,为后续的雕刻工作奠定了良好基础。而从一块普通的桦木到适合雕刻的木板,过程并不简单。要经过锯木、温泉浸泡、阴干等多道繁琐工序,其中仅阴干这一道工序就需要漫长的一年时间,如此才能保证雕刻的品质。

普松雕刻的工具也颇为讲究,根据雕刻文字的粗细和图案的复杂程度,所需工具数量在15到50个不等。每个雕刻师都有一套专属于自己的刻刀,一般有20多把。这些刻刀,就如同战士的武器,陪伴着雕刻师们在木板上挥洒技艺。

在雕刻时间上,也因内容而异。雕刻文字一般需要4天左右,而图案的雕刻则根据其复杂程度,耗时从6小时到3个月不等。其中,图案雕刻难度最大,不仅要求雕刻师具备精湛的技艺,更需要十足的耐心,慢工方能出细活。

“普松雕刻以工序繁杂、手工细致、工艺精湛著称,从最初的木料选用,到制作、雕刻、整理修订,最后制成优质的雕版,可细分出30多道工序,且全部由手工完成。”提起普松雕刻,斯曲滔滔不绝。他表示,普松雕刻的多道工序不仅是对技艺的考验,更是对传承人的匠心考验。

传承中坚持创新 成立农牧民专业合作社

回溯往昔,在艰苦的岁月里,斯曲一家人依靠普松雕刻这门手艺勉强维持生计。那时,由于手工匠人缺乏创新意识,雕刻仅有文字内容。然而,斯曲却有着不一样的想法,他的雕刻刀从未被传统所束缚。创作过程中,斯曲不仅为游客雕刻定制个性化的图案,还充分发挥创意,制作出精美的摆件和印章。这些独具特色的作品,深受游客的喜爱,斯曲也借此打开了新的销售渠道。

为了进一步传承和发展普松雕刻技艺,同时带动乡亲们增收致富,2019年,斯曲成立了尼木县珍宝民族雕刻手工艺农牧民专业合作社。合作社成立之初,只有8名徒弟追随他,而如今,这支队伍已经壮大到了12人,并带动村里50余人实现就近就业,为当地的经济发展注入了新的活力。同时,随着政府对传统手艺的重视程度不断提高,以及旅游业的蓬勃发展,来当地的游客日益增多。这不仅让普松雕刻这门技艺被更多人所知晓,也极大地拓宽了合作社的销售渠道。

“‘酒香也怕巷子深’,以前普松雕刻这门手艺虽然精湛,但由于缺乏有效的宣传推广途径,知晓的人并不多,产品销售渠道也比较狭窄,只能靠少量的定制订单维持。现在旅游‘火’起来了,游客多起来了,越来越多的人有机会近距离接触到普松雕刻的精美作品,产生了浓厚的兴趣,生意也越来越好了。”斯曲说。

如今,斯曲的弟弟通过线上直播销售的方式,将普松雕刻的产品远销新疆、内蒙古、北京等地,每月还能获得2万至3万元的收入,合作社的收入实现了大幅提升。而斯曲本人,凭借着流利的英语,在与外国客户沟通交流时毫无障碍,也进一步促进了产品的销售,提升了普松雕刻的知名度和影响力。

“手把手”带徒弟 希望普松雕刻焕发新生机

在传承技艺的过程中,斯曲也面临着不少挑战。教徒弟时最大的困难就是让他们静下心来,因为这门手艺需要从小学起,不仅要学习拿工具,还要学习认字和雕刻。“以前光是学习雕刻文字,起码要9个月时间,现在的孩子都很聪明,两年基本就能掌握雕刻技艺。”斯曲欣慰地说。

尽管如此,由于这门技艺难度较大,愿意学习的人依然不多。斯曲的徒弟中年龄最大的40多岁,最小的20多岁,有些徒弟在学习过程中也出现过热情不高或中途放弃的情况,斯曲总是耐心劝导,鼓励他们坚持下去。如今,不少徒弟学成后开始自己创业做生意。

斯曲的小儿子西洛,从12岁左右开始学习这门技艺。西洛告诉记者,学习过程中最大的困难是长时间盘腿低头,十分辛苦更是枯燥,但因为热爱他选择坚持下去,久而久之也就形成习惯。西洛坚定地表示会将这门技艺传承下去,他的儿子如今2岁,他打算先让孩子接受教育,之后再传授技艺。

回首往昔,斯曲感慨万千。他12岁毕业后曾担任村组里的秘书,当时生活困苦,生意惨淡。但随着政策越来越好,生活发生了翻天覆地的变化。“以前我们家连自行车都没有,现在家里有4辆车,房子也重新装修了3次,如今盖起了3层楼,建房的石头都是专门从日喀则搬运过来的。”斯曲说。

斯曲房前那片空旷的土地里种满了土豆,它们在时光里默默扎根、生长,结出的果实里藏着斯曲一家倾注的心血与汗水,如同普松雕刻这门古老技艺在斯曲的坚守与传承中,也在默默扎根、生长,最终绽放出了新的光彩。斯曲表示,未来他将继续坚持创新,让普松雕刻这门非遗技艺更好地对接现代市场需求,也希望有更多的年轻人能够学习和传承这门珍贵的技艺。相信在斯曲和像他一样执着坚守的传承人的努力下,普松雕刻技艺定能如春日繁花般焕发出蓬勃的生机与无尽的活力,在岁月的长河中熠熠生辉。 图/记者 贡曲罗杰