白玉县河坡民族手工艺文旅体融合示范园区。 白玉县农牧农村和科技局供图

泽仁拉呷正在给顾客介绍商品。张黎萍 摄

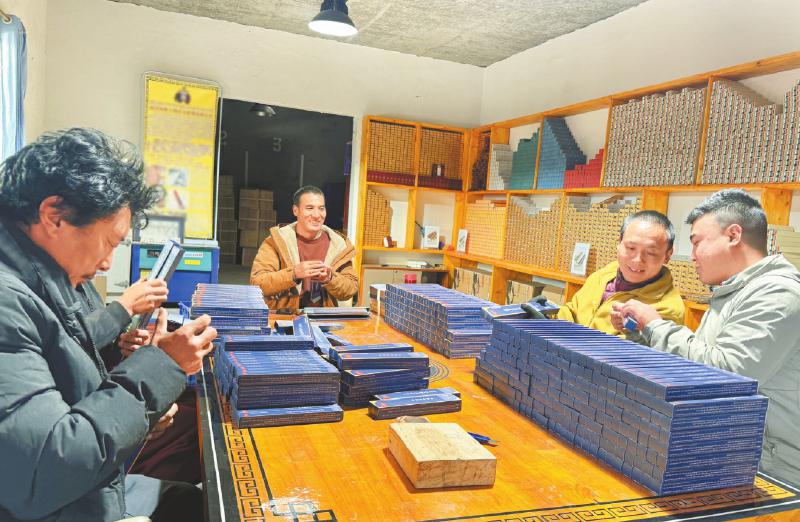

扎西尼玛家的工坊里,工人们正在打包藏香。 张黎萍 摄

金沙江畔,彩林似锦。深秋的四川省甘孜藏族自治州白玉县沐浴在温暖明亮的阳光中。这光芒,不仅点亮了雪山森林,更照进了每一个白玉人的心田。

白玉县以“全域共促”与“精准兜底”为乡村振兴的双翼,通过“七个一批”促农增收、“三项兜底”精准帮扶,将持续改善民生、推进共同富裕的宏伟蓝图化为生动实践。

富民产业“千帆竞发”

增收道路越走越宽

2025年,白玉县相继出台《白玉县2025年“七个一批”促农增收工作实施方案》《白玉县城乡困难群体产业开发式兜底帮扶机制》,推动形成产业振兴的蓬勃局面。

白玉县打出集体经济发展“组合拳”,通过“五型”模式和“飞地”“反向飞地”合作盘活资源。

由全县130个行政村共同持股的金工酒店,运营两个多月营收已突破50万元,解决本地就业17人;依托红色文化资源,成功打造沙马乡德西村红泉谷温泉酒店,每年为全村带来不低于40万元保底分红,同时壮大了集体经济;依托优质生态资源开发的冰川矿泉水项目,让打乙西村74户村民户均年增收6000元……

当地还大力推行“以奖代补”机制,每年投入近千万元,激励村民投身“四拆、四清、三洁”环境整治,既直接促农增收,也改善了人居环境。

同步推行“以工代赈”。在“厕所革命”中探索“统规自建”模式,既提升村民满意度又增加其收入。此外,重大基建项目的惠民效应更为显著。据测算,河坡镇一个2000万元的道路建设项目,就为当地群众创造近800万元劳务收入,实现户均增收近3万元。

此外,在中国海洋石油集团有限公司、四川省司法厅等多家帮扶单位精准帮扶下,“白玉冰泉”“藜麦黄金酥”等特色农产品实现定向消费帮扶。截至目前,全县消费帮扶总额已突破2270万元。

从集体经济“活水”喷涌,到家园建设“以工代赈”,再到特色农产品的定向消费帮扶,白玉县以系统思维构建起多条并进的富民路径和“千帆竞发”的增收格局。

千万基金“精准滴灌”

兜底式帮扶凝聚人心

如何让民生底线兜得更牢、更有温度,是白玉县攻坚克难的重点。围绕中办、国办印发的《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》要求,白玉县积极探索低收入群体兜底式帮扶新路。

这些天,河坡镇麦达村村民扎西措心里暖暖的,除了原有的村级保洁工作,她又当上了涉农岗位的生态巡护员,每月能多收入800元。“心里更踏实了。”扎西措坦言。

在登龙乡伍沙村,67岁的四郎青措因年迈多病需人照料,女儿友呷为照顾母亲无法外出务工,家庭一度陷入困境。为此,村里首先为友呷提供了公益性岗位,使其在家门口实现月收入800元;随着县里兜底帮扶政策的落实,四郎青措也被安置到弱劳动力岗位。如今母女二人每月共获得1600元稳定收入,生活条件得到根本改善。

在白玉县,像扎西措、四郎青措这样的低收入群众,通过参与乡村公益服务,逐步成长为乡村治理的参与者,他们的发展信心更加坚定,获得感、幸福感持续增强,也成为了政府惠民政策最坚定的拥护者与支持者。

据悉,为进一步深化城乡困难群体的兜底帮扶工作,白玉县因地制宜创新帮扶机制,通过协调社会力量的支持,设立了高达1000万元的“困难群体兜底产业帮扶基金池”,惠及全县455户1807名困难群众。

“我们建立了‘一户一策’动态管理机制,确保帮扶措施精准到个人。”白玉县人民政府分管负责人介绍,针对不同困难家庭,在原有公益性岗位基础上,量身定制帮扶方案:为弱劳动力群体开发防火巡护等涉农岗位;对有发展意愿的农户提供养殖补贴和技术指导。

同时,白玉县还注重产业结构调整。在养殖方面,集中发展藏香猪、黑山羊、藏鸡等特色产业。在种植方面,规模发展亩产值近万元的黑金刚土豆、羽衣甘蓝等效益较好的农特产品,赠科乡的羽衣甘蓝有机蔬菜粉、虎掌菌等还远销欧美等国际市场。在河坡镇,低收入家庭领到已投保的优质牦牛,并享有技术指导与差异化养殖补贴,形成从产业到帮扶的完整闭环。

此外,当地还出台《白玉县2025年农牧区住房安全保障补助办法》,以“农户自筹+政府补助”模式,重点为D级危房户、防返贫监测户和牧区安全住房试点家庭提供支持帮扶。按人口和建材类型实行阶梯化补助,每户补助4万元至13万元不等。同时鼓励使用新型建材,在提升房屋安全和抗震能力的同时,减少对生态的破坏,实现“住安全房”与“保护生态”的双重目标。

“改善民生、凝聚人心,是我们一切工作的出发点。”白玉县人民政府相关负责人说,兜底帮扶不仅要“兜得住”,更要“兜得好”,通过政策、资金、服务兜底,白玉县正努力实现“帮扶一户、稳定一户、致富一户”的目标,确保在共同富裕的道路上不落一户、不落一人。

从“要我发展”到“我要发展”

内生动力全面激活

“扶志与扶智,是振兴的核心动力,也是乡村振兴的持久活力。”白玉县委相关负责人坦言,白玉县始终将激发内生动力作为最深远、最持久的帮扶,引领群众实现从“要我发展”到“我要发展”的根本性转变。

安孜乡的四郎仁青掌握了摩托车维修技术,年收入稳定在2万元以上;建设镇的泽仁拉呷用培训知识和创业补贴开起百货店,他们是“我要发展”的生动写照。

与此同时,白玉县把深厚的文化底蕴深度融入产业发展,将文化转化为强劲的内生动力。

河坡镇仁白村扎西尼玛的工坊里,藏香、藏纸、文创产品琳琅满目,吸引着远道而来的游客。这家年收入超150万元的工坊,带动当地30多名村民就业,人均每年可以拿到4万多元的工资。

在日札建筑装饰锻造非遗工坊,第六代传承人四郎降称正指导工人制作精美的藏式构件,这家年收入超100万元的工坊,让10名村民实现“在家门口致富”。

“在工坊工作一年能赚8万多元,生活完全变了个样。”村民泽仁郎加感慨道。据悉,全县13家发展态势良好的工坊,已带动就业80余人,实现年销售额约600万元。

发展动能“多元澎湃”

发展前景更加光明

面向未来,白玉县的发展动能将更为多元澎湃。清洁能源产业发展势头强劲,“金上—湖北”±800千伏特高压直流工程帮果换流站建成,叶巴滩水电站等重大工程稳步推进,达伊柯大规模光伏电站加快建设。

立足“亚克甘孜”昌台牦牛产业集群、赠曲农业产业带,白玉县建成良种繁育场、牦牛博物馆等项目23个;配套出台农牧产业发展等激励措施,引进经营主体规模化种植赤松茸、羽衣甘蓝等特色农产品;创新“龙头企业+合作社+农户”等共赢模式,成效显著,成为全省特色产业发展突出县。

预计2025年,白玉县农村居民人均可支配收入将在2020年的基础上提高5000多元。下一步,当地将继续深化“全域共促”和兜底式帮扶机制,在现有产业基础上,重点培育数字电商、高原特色文旅等新增长点,确保发展成果稳得住、可持续。