近日,由上海市卫生健康委党组书记、主任闻大翔带队,来自上海“以院包科”的12家市级医院和对口援藏五县的区卫生健康委相关负责人前往西藏日喀则,参加了第十届西藏自治区医学珠峰论坛。另有10年来多个批次的援藏医疗专家重返雪域高原,为当地百姓进行义诊咨询。

10月9日,上海多批次“组团式”援藏的医学专家们赶到日喀则的当日下午就举行了大型义诊咨询活动

今年恰逢日喀则市人民医院建院70周年与上海组团式援藏10周年,日喀则市人民医院党委副书记、院长巴桑次仁在论坛上透露,今年医院捷报频传:在国家三级公立医院绩效监测中获评B级,创近年最佳成绩;顺利通过三甲医院等级复评审,同时成为西藏首家获得电子病历五级和互联互通四级甲等的三甲综合医院,正稳步向学习型、智慧型、研究型、创新型医院迈进。

这一成果的背后,是上海医疗援藏的扎实付出。算上早期帮扶,上海医疗卫生系统已对口支援30余年,2015年“组团式”援藏启动后,帮扶更趋精准:共选派11批次234名医疗专家进藏,培养本地医疗业务骨干共504人次。“带土移植”先进诊疗技术713项,其中340项已为本地医务人员完全掌握,154项填补自治区空白。“组团式”援藏通过强化优势学科、培育特色专科、扩大服务覆盖,推动医院实现从“创三甲”到“强三甲”的关键跨越。

接力传承守护高原人民健康

上海市儿童医院副院长杨晓东,2013年作为中组部选派的卫生援藏干部赴往日喀则。在医疗巡诊中,他发现当地儿童先天性髋关节发育不良(DDH)发病率较高——此类多发于婴幼儿的骨科疾病,若未及时干预,部分患儿成年后可能面临终身无法站立的困境。但受高原地区健康认知不足、地理环境限制等因素影响,许多家长对DDH缺乏了解,常导致病情延误。

上海市儿童医院副院长杨晓东到县里给孩子们义诊、筛查

同年,杨晓东牵头发起“格桑花之爱”公益救助项目,专项为日喀则农牧民儿童开展DDH筛查与救治。截至目前,该项目已为超万名西藏儿童完成先髋筛查,800余名(次)患儿在上海市儿童医院接受矫治手术后恢复正常生活。随着项目推进,“格桑花之爱”的救助范围逐步拓展至先心病、先天性骨科疾病、唇腭裂、听力缺陷、小耳畸形等更多先天性疾病,在普及儿童疾病防治知识的同时,为高原儿童健康筑起坚实屏障。

上海第九人民医院骨科医生于德刚,作为上海市第十批医疗人才“组团式”援藏工作队队员,担任日喀则市人民医院骨科主任,一年间带领团队开展20余项诊疗新技术,完成270余台关节外科手术。

初到医院时,于德刚目睹了山区老人受骨关节疾病困扰的场景——64岁的曲珍老人双膝严重变形,疼痛已持续10余年,却仍渴望能重新跳起锅庄舞。经调研发现,受高原环境影响,日喀则骨关节疾病患病率超35%,部分区域甚至达40%,远高于东部沿海地区5%的水平。但因交通不便、传统观念束缚及医疗技术有限,许多患者未能及时就医。

为改善这一现状,于德刚利用业余时间编写汉藏双语《高原膝关节病防治手册》,深入山区牧区开展义诊并发放手册,3个月内覆盖谢通门、南木林等周边县乡。他还引入上海九院“数字医学技术”,遇到复杂病例时,将CT数据传回上海,由上海团队完成建模分析后,把3D打印的病变关节与导板寄往日喀则。45岁患者琼达膝关节严重扭曲,医疗团队借助3D打印技术成功实施矫形手术,当假体与骨骼完美契合时,在场观摩的当地医生纷纷鼓掌。

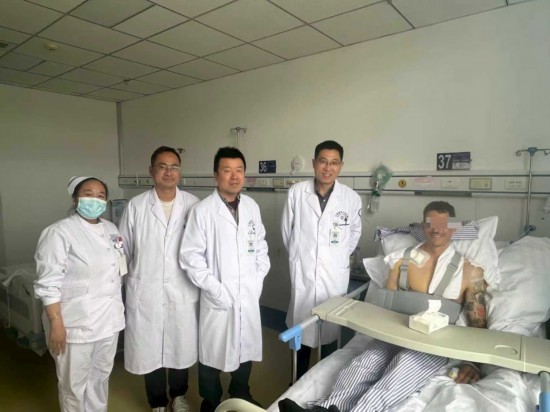

上海九院骨科翟赞京医生(左四)和患者合影

援藏从来不是个人的孤军奋战,而是一代代医者的接力传承。如今,他的接班人——九院骨科医生翟赞京,正在其工作基础上,进一步探索更适配高原实际的技术应用方案,比如结合高原人群体力劳动需求,调整关节置换术后康复训练计划,让患者能更快适应日常生产生活;同时深化“师带徒”机制,除手术带教外,每周选取典型病例复盘诊疗过程,帮助当地医生积累临床经验,逐步提升独立开展高难度手术的能力。同时,他还考虑以试用的形式将九院骨科团队自研的关节手术机器人“鸿鹄”引入日喀则市人民医院,援藏团队实现“技术下沉、同质化医疗”的关键举措。

精准帮扶下的学科突破

2017年10月,日喀则市人民医院新院区投入使用,2018年1月,医院成功创建“三甲”,让坚守多年的老员工热泪盈眶。此后,在上海“组团式”援藏队员助力下,医院以国家标准为参照,由心内科、神经科、骨科、妇产科、新生儿科牵头,搭建起胸痛中心、卒中中心、急救创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心五大框架。

上海市胸科医院胸外科专家茅腾在义诊中

此前,日喀则胸痛患者因诊断不及时、转运不畅,死亡率较高。胸痛中心建立后,通过与基层医疗机构联动,构建快速诊断与转运机制,急性心肌梗死患者平均救治时间缩短近40%,死亡率显著下降。

日喀则地形复杂,交通事故、意外坠落等创伤事件频发。援藏专家因地制宜优化救治流程,加强与消防、公安等部门联动,为急救创伤中心配备先进设备,确保患者转运途中即可获得有效救治。2024年,中心收治严重创伤患者500余例,救治成功率超85%;同年8月,医院高分通过中国创伤救治联盟现场评审,被授予“高级创伤中心”称号,成为西藏地市医院中首家获此认证的机构。

“以院包科”是上海医疗援藏的创新举措。援藏医疗队依托“上海-日喀则临床医学诊疗中心”,推进普外科、胸外科、神经外科等13个临床重点学科诊疗中心建设,通过上海各大医院与日喀则市人民医院对应科室结对,实现精准帮扶,既提升医院整体医疗水平,又吸引周边患者就诊,逐步形成区域医疗中心辐射效应。

2015年起,复旦大学附属中山医院对接日喀则市人民医院消化科,共建消化疾病诊治中心(消化内镜中心)。2017至2024年,中山医院内镜中心、消化内科先后派出李锋、陈巍峰等7名专家,以中心主任、学科带头人身份负责建设与学科发展。

上海中山医院援藏医生陈巍峰在日喀则工作期间

陈巍峰初到日喀则时,发现医院内镜中心基础薄弱——在上海,胃镜和肠镜技术属于消化科医生基本技能,而日喀则人民医院消化科的几位年轻医生对“何为内镜”都没有清晰的概念。为让3名零基础医生掌握胃镜操作,他除手术演示、手把手教学外,还制定“扫盲计划”:让3人每人全职在内镜中心接受一个月强化训练,最终实现当地消化科医生均能独立完成所管病床患者的内镜检查。

“以前发现黏膜下病变,只能建议患者去拉萨或成都进一步检查,现在有了新设备和技术,患者在日喀则就能治疗,还能省下不少费用。”当地消化科医生次旺拉姆说。中山医院援藏专家胡健卫也结合新设备,开展适合本地的内镜下新技术——超声内镜检查术。自中心援建以来,中山医院助力日喀则市人民医院实现多个 “第一例”。

2023年9月,依托日喀则独特地理环境与高原病高发现状,日喀则市高原病研究中心正式挂牌并挂靠市人民医院。该中心为深入研究高原病发病机制、预防措施与治疗方法提供专业平台,同时积极与多家知名医院、高校签订战略合作协议,在“高原公共卫生研究中心”“高原鼻病研究中心”等项目中,整合各方科研优势,共同攻克高原医学难题。

日喀则市人民医院

统计显示,过去三年,上海援藏医疗队累计开展77项创新医疗技术项目,覆盖超声科、骨科、耳鼻喉科等18个科室;人才培养上,上海专家带领本地团队申报课题,成功拿下2个国家自然科学基金项目及多个自治区级科研课题。“以前很多患者要转往外地治疗,现在在上海专家帮扶下,我们在本地就能完成不少治疗。” 巴桑次仁在援藏干部联络组座谈会上感慨道。

今年1月7日,日喀则市定日县发生6.8 级地震。当时正在休假的上海市第十批援藏医疗队员,从全国各地迅速赶赴日喀则参与救治。“队员们都放弃难得的休假,提前返藏后配合国家、上海、自治区派出的专家,克服余震、交通不便等困难,挽救了许多患者生命。”上海市第十批医疗人才“组团式”援藏工作队队长王庆华(曾任日喀则市卫健委副主任、市人民医院党委书记)回忆道。

陈元元在患者床旁

彼时,上海市第六人民医院的第十批“组团式”援藏医生陈元元,抵达当日便为一名左下肢骨折患者开展急诊手术。他主要负责26名脊柱骨折患者的救治,主刀手术12台;救治过程中,还发现一名胸椎骨折双下肢瘫痪的患者,经急诊检查和手术后,及时挽救神经功能,今年6月复查时已可自行拄拐下地行走。

推进雪域高原拥抱人工智能

除了医疗业务与技术帮扶的规划,援藏队员的健康保障也成为关注重点。刚刚接班上任的第十一批医疗人才“组团式”援藏工作队队长、日喀则市人民医院党委书记余荣介绍,高原缺氧环境对队员身体是不小的考验,过去队员们每晚住宿时,氧气瓶需自行搬入房间,半夜常因缺氧被闷醒,既影响休息,也给身体带来潜在负担。“日喀则市委非常关心队员们的身体健康,此前,医疗队已在当地的支持下对援藏医疗队员的住宿房间做了改造,墙面专门铺设了供氧管道,氧气瓶集中规范摆放在专用区域,实现了不间断供氧。” 这一细节上的升级,既体现了医疗队与当地对援藏队员健康的细致关怀,也让队员们能以更充沛的精力投入到日常诊疗与帮扶工作中,为援藏工作的持续推进筑牢了后勤保障。

日喀则市人民医院院长巴桑次仁在论坛上发言

在本届西藏自治区医学珠峰论坛前的交流座谈会上,巴桑次仁院长坦言,医院当前仍存在短板,其中儿科危重症抢救能力不足是亟待突破的重点,他恳切希望上海能进一步派出专家给予针对性支持。对此,上海市卫生健康委党组书记、主任闻大翔回应,上海将依托全国领先的儿科救治实力,在充分对接医院需求的基础上提供帮扶,同时也欢迎日喀则选派优秀医生来沪进修,通过“跟师临床一年”的沉浸式学习,真正掌握危重症救治核心本领,成长为能独当一面的儿科骨干力量。

在医疗硬件与技术升级层面,近年来日喀则市人民医院及下辖五县医院在信息化建设上已初见成效,市人民医院更在智慧医院建设上持续发力。不过,如何让技术红利更精准惠及高原群众,仍是当前需要破解的新课题。对此,闻大翔主任提出具体规划:一方面将继续巩固远程会诊等常态化远程医疗服务,确保优质医疗资源“隔空可达”;另一方面,将多方协调资源,积极探索远程手术机器人在受援医院的应用模式,以技术创新打破地理与人才的双重限制。

上海市卫生健康委党组书记、主任闻大翔在本届医学珠峰论坛上致辞

他还透露,上海正全力推进医学人工智能发展,目前已打造出83个具备一定规模的应用场景。例如在临床辅助决策领域,中山医院“观心”大模型、东方医院Med-Go医疗问诊大模型、新华医院AI儿童学科医生大模型已实现临床辅助应用;在智能患者服务领域,仁济医院泌尿专科大模型、基于大模型技术的居民健康画像等也日趋成熟。基于此,他建议日喀则市人民医院可紧扣当地群众健康需求,逐步引入医学人工智能技术,探索其在辅助诊断、检验检查、智能用药、智能康复等场景的落地应用。