一九三一年,苍茫大地,烽火连天,以萧红、丁玲、安娥、王莹为代表的四位文艺巾帼以笔为枪、以舞台为战场,在硝烟中书写着民族的觉醒与女性的独立。当抗日战争的烽火燃遍中华大地,她们是以笔为剑、以歌为矛的战士。在文学、音乐、戏剧影视等多个领域,她们用才华和勇气谱写了一曲曲荡气回肠的抗战壮歌。

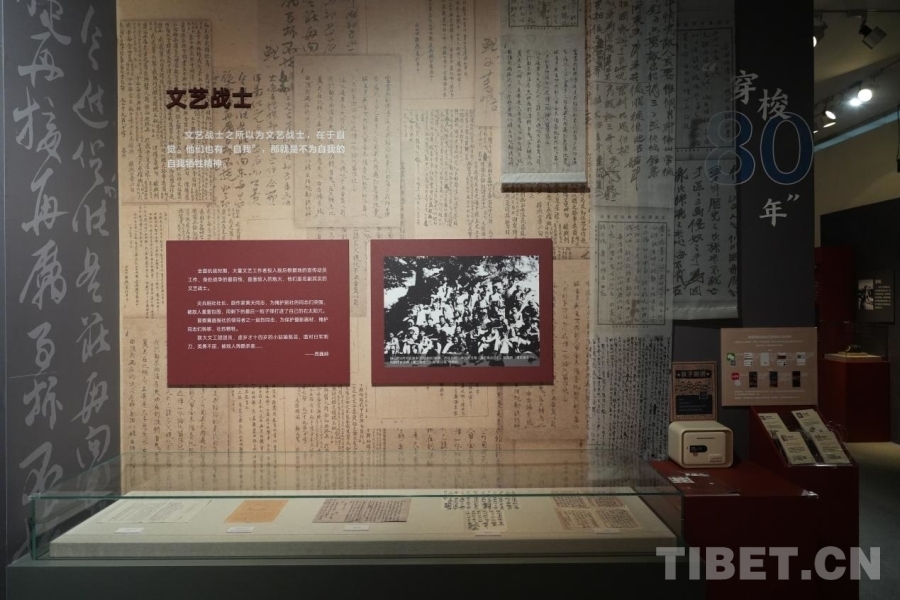

图为中国现代文学馆内,“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中“文艺战士”展示墙 摄影:郭睿佳

歌铸剑戈:安娥明暗双线的抗争

“啦啦啦,啦啦啦,我是卖报的小行家……”这首每个中国人都耳熟能详的《卖报歌》,由安娥作词、聂耳作曲,将抗战的宏大主题,转化为普通人,甚至是孩子们都能理解和传唱的旋律。作为中国近现代著名剧作家、作词家、诗人、记者、翻译家,安娥的抗战文艺活动丰富多彩。

1934年,安娥为电影《渔光曲》写作主题歌歌词,诉说苦难渔民的辛酸和悲愤,流传甚广。1936年,她继续与任光共同创作出抗日救亡歌曲《打回老家去》,唱出了中国人民抗日救国、誓死收复失地的钢铁意志。

安娥不仅是一位文艺创作者,还有着传奇的革命经历。1925年加入中国共产党,1929年从莫斯科中山大学学习回国后,在上海中共中央特科从事情报工作。抗战全面爆发后,安娥以《广西日报》战地记者的身份赴战区采访。1939年初冬,她与美国战地记者史沫特莱一起深入鄂豫边区采访,后来将这段经历写成日记体访问记《五月榴花照眼明》。

安娥的作品主题鲜明,为抗日救亡斗争呼号是她作品的一大主题。她创作的诗剧《高粱红了》、诗集《燕赵儿女》,以铿锵有力、雄浑激昂的文字歌颂了广大军民前仆后继、英勇抗敌的英雄主义精神。

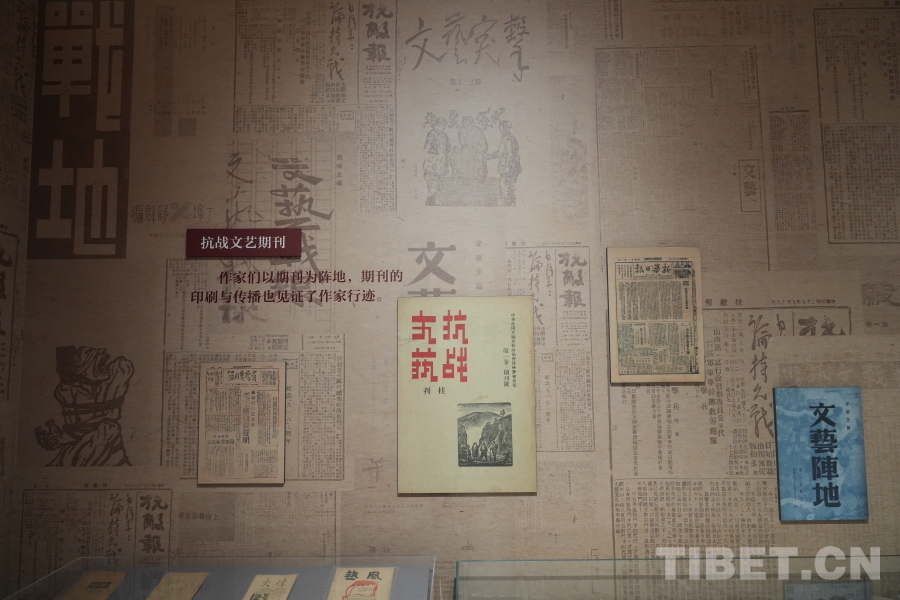

图为中国现代文学馆内,“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中,《抗战文艺》期刊的介绍。安娥是《抗战文艺》编委会的成员之一 摄影:郭睿佳

剧映山河:王莹跨洋烽火的传声

“中华女杰——王莹”,这是徐悲鸿在为王莹作题为《放下你的鞭子》的画上的题词。作为中国电影、话剧表演艺术家、作家,王莹在戏剧和电影领域展现了抗战中的女性力量。

王莹早年主要从事话剧演出,是复旦剧社、艺术剧社等左翼团体的主要演员。1932年加入“明星”影片公司后,她先后主演了《女性的呐喊》《铁板红泪录》《同仇》等进步影片。1936年,王莹主演夏衍创作的国防戏剧《赛金花》,成为20世纪30年代中国话剧的奇迹。

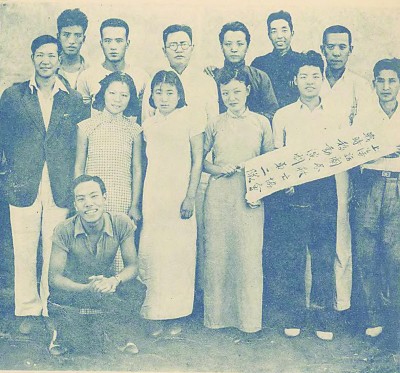

全面抗战爆发后,她参加组织救亡演剧二队,到15个省区巡回演出抗战戏剧。1939年,根据周恩来指示,王莹和金山带领文艺工作者赴中国香港、新加坡、马来西亚等地募捐演出,宣传抗日救国。在陈嘉庚的协助下,他们购买药品,支援抗日。1942年,王莹赴美国,在白宫用英语演出街头剧《放下你的鞭子》并演唱了多首中国抗战歌曲,引起强烈反响。

图为上海话剧界救亡演剧二队队员合影(图片来源:中国军网)

1955年回国后,她从事电影编剧,并写出了《两种美国人》《宝姑》两部长篇小说。

图为中国现代文学馆内,“山河迹忆——手稿里的抗战中国”展览中,抗战主题的相关文艺作品 摄影:郭睿佳

这些女性文艺工作者在抗战期间,身兼多职,跨界创作。她们既积极参与抗战宣传,又保持了对个体命运和女性体验的敏锐洞察。如同四重奏,目标一致,交相辉映,在各自的领域散发着迷人的光芒。

时光流转,窗前的灯火换了人间。

我们能做的,就是记住。记住萧红笔下那些在生死间挣扎的个体灵魂;记住丁玲对女性命运的追问与担当;记住安娥的歌词如何在战火中为孩子们保留了一抹纯真;记住王莹在异国他乡的舞台上,如何用一曲《放下你的鞭子》让世界看见中国的抗争。

她们的生命,或短暂如流星,或坎坷如断章,却共同谱写了一曲荡气回肠的“丹心四重奏”。这乐章,早已超越了战争与硝烟,成为永恒的精神星辰。这曲由她们开启的四重奏,正由我们以新的方式庄严续写。(中国西藏网 文/郭睿佳 陈卫国 张艺彤)